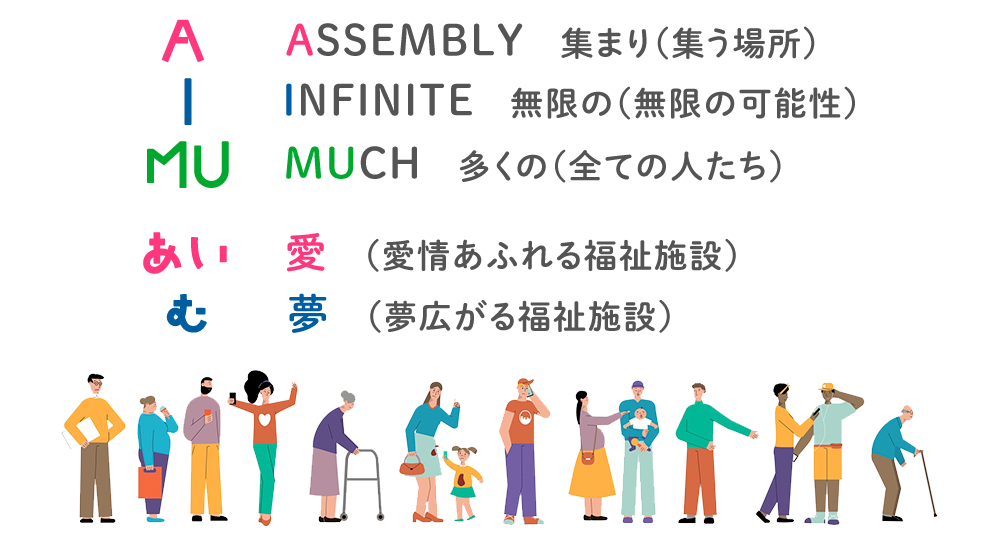

あいむについて

ABOU US

全ての人たちに尊敬の念を持ち、信じあう心を大切にした「愛情にあふれ夢広がる福祉施設」でありたいという思いを「あい(愛)む(夢)」に込めています。

事業案内

SERVICE

お知らせ

.- news -.

●2024年4月19日

大変お待たせしました!2024年度のチャレンジクラブがいよいよ始まります!!

大変お待たせしました!2024年度のチャレンジクラブがいよいよ始まります!!

チャレンジクラブのホームページを更新しています。 詳しくは事業案内の『児童養護施設一覧』をご覧ください。

● 2024年4月4日

児童家庭支援センターすみれのホームページを更新しています。

児童家庭支援センターすみれのホームページを更新しています。

令和6年度4・5・6月号のすみれ通信を掲載しています。詳しくは事業案内の『児童家庭支援センター一覧』をご覧ください。

| ●2023年10月10日 アメニティホーム広畑学園所属職員の奥山(梅澤)命が、アリーナ立川立飛で行われましたアジア相撲選手権大会(10月7日)において、軽重量級で優勝し、金メダルを獲得、翌日の世界相撲選手権大会(10月8日)において、軽重量級で3位に入賞し、銅メダルを獲得致しました。 |

法人概要

OUTLINE

| 法人名 | 社会福祉法人 あいむ |

|---|---|

| 設立日 | 昭和27年5月29日 |

| 代表者 | 理事長 𠮷田隆三 |

| 従業員数 | 292名 ※2024年4月 |

| 法人本部 | 〒671-1102 兵庫県姫路市広畑区蒲田383-3 |

| TEL | 079-238-1551 |

| FAX | 079-238-1889 |